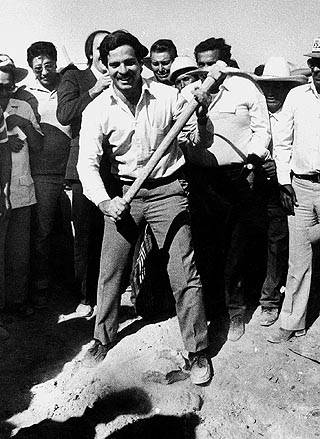

Título: Rodrigo Franco Por: César Campos R. Este domingo 29 de agosto se conmemoran 23 años del asesinato de Rodrigo Franco Montes de Peralta, un entrañable amigo a quien los desquiciados de Sendero Luminoso colocaron en su mapa de víctimas por encargo directo de Abimael Guzmán. “Es del Opus Dei el miserable, hemos aniquilado a un parásito burócrata”, fueron las palabras con las que Guzmán explicó poco después el crimen. Rodrigo ejercía entonces la presidencia de la estatal Empresa Nacional Comercializadora de Insumos (ENCI). Fue muerto en su casa campestre de Ñaña cuando despuntaba el alba, en presencia de su esposa y tres hijos. Primero le arrojaron una dinamita con la que le extirparon una pierna, luego lo jalaron de los pelos hacia un jardín interno – adyacente a la chacra de diez hectáreas donde cultivaba diversas especies – y allí descargaron diez tiros de pistola sobre su cabeza. “Vámonos, ya está bien muerto”, dijo uno de los terroristas antes de comandar una fila india que se perdió camino a la carretera central por la línea de una acequia. Uno de los miembros de seguridad, Hugo Ortiz Palomino, también perdió la vida. La esposa de Rodrigo y su hija recibieron impactos de bala. La dimensión de esta tragedia todavía me resulta indescriptible, pese a que estamos próximos al cuarto de siglo de su consumación. La muerte de Franco fue para mí un antes y un después del ciclo vital, el punto de quiebre más profundo de mi existencia porque sucumbía un amigo con el cual habíamos diseñado ideales comunes de tarea política. Tras su fallecimiento, murió para mí toda vocación protagónica en ese rubro. Lo recuerdo más ahora porque un día antes del aniversario de su desaparición física, se cumplen siete años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, obra de nueve tomos que – así lo esperábamos muchos – debió servir como base, herramienta o engranaje de un periodo reflexivo en torno a las desgracias ocasionadas por lo que ellos llaman “el conflicto interno” y yo denomino la guerra más sucia y nociva causada por un núcleo de fanáticos extraviados que mantuvieron en vilo al Perú durante casi quince años. No es mi deseo añadir prejuicios negativos a un trabajo que elevó la fractura nacional en torno a una etapa desgraciada de nuestra historia. Ayer, junto a otros colegas y personas involucradas en temas de derechos humanos, participé en un conversatorio que nos formulaba la pregunta: “¿Es posible construir una memoria colectiva común (sobre la lucha contra el terrorismo)?”. Recordando a Rodrigo Franco, sólo celebré el empeño pero mi memoria de esos años – a la que agrego las figuras de Orestes Rodríguez Campos, Felix Ortega Arce, Marcial Capelletti Cisneros, Felipe Santiago Salaverry y tantos otros amigos asesinados por SL – habla todavía de la injusticia que perpetraron unos pocos criminales contra todo un país.