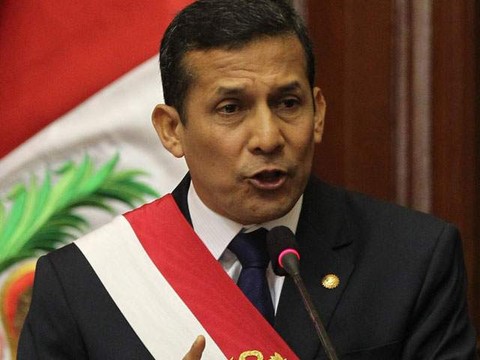

El presidente Humala tomó la decisión valiente y difícil al darse cuenta de que para reducir la pobreza no hay otro camino que alentar inversiones que generen empleo y utilidades.

A los presidentes se les elige para tomar decisiones. Al conducir un país, un presidente es mucho más que un comandante general en plena guerra. Los ciudadanos, cual soldados, pero en gozo de derechos contra sus líderes, esperan de quien es su jefe de Estado la conducción de la sociedad en la guerra contra la pobreza, el caos o la corrupción.

Si no toma decisiones, si no conduce, si busca pretextos, si dice que no se puede, que es muy difícil, o lo que fuera, entonces esta de más. Quizá quiera añorar la comodidad de estar esperando que otro se tome el trabajo, por cierto muy difícil, de tomar decisiones, pero en ese momento deja de ser líder y, simplemente, pasa a engrosar las filas de las masas.

Ahora bien, cuando el líder asume su difícil rol y toma una decisión, el país espera que esta sea el resultado de un proceso meditado y firme para que esa decisión no sea revocada a cada rato, lo que genera confusión, desorden y desconcierto en la población, como ocurriría en un ejército si sus generales imparten órdenes contradictorias o dejan que los soldados peleen por su cuenta y leal saber y entender contra el enemigo.

El presidente Humala tomó la decisión valiente y difícil al darse cuenta de que para reducir la pobreza no hay otro camino que alentar inversiones que generen empleo y utilidades. Valiente decisión porque había mucha gente en su entorno que –imbuida del conservadurismo católico del siglo XIX que analizara Max Weber en su célebre libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo– considera toda ganancia como una inmoralidad. (Es sorprendente que los que enarbolan esa tesis de la inmoralidad, la culpa de la utilidad, se autoproclamen “revolucionarios”).

Eso estuvo bien pero, desde entonces, el Gobierno más tiene el pie en el freno que en el acelerador. Porque podría señalarse que, una vez expresada una disposición por el presidente, su gabinete debiera estar trabajando coordinadamente como un reloj suizo. Pero no. Los locuaces de antaño ya se quedaron callados y los que nunca han hablado hoy están escondidos bajo siete llaves. Si no fuera por algunos parlamentarios, la mayoría de la oposición, los únicos que le hablarían al país serían los ultras, que solo piensan en crear condiciones para el “asalto al cielo”, como llamaba Marx al período de la Comuna de París.

¿Por qué el Gobierno abandona la batalla política?

¿Qué está llevando al presidente Humala a considerar que, aislándose y reduciendo su entorno a una o dos personas, podrá enfrentar esta ofensiva que incluye nada menos que a miembros de su propia familia? Es verdad que ha dicho breves frases al vuelo, reafirmándose en sus planteamientos, pero no se le ve como conductor de un equipo ni con la muñeca firme y segura del conductor nacional. Está sintiendo el inmenso peso que todo nuevo presidente tiene de gobernar un país tan complicado como el Perú, y eso lleva a querer hablar de cualquier cosa menos de política.

Pero no tiene alternativa. Debe tomar la rienda de un coche arisco en medio de una tormenta pertinaz y por un camino de espanto. Mantener la firmeza en la rienda y la mirada fija en el camino sin distraerse por las piedras que llueven desde los costados. Debe superar sus desconfianzas con la política, convocando, aglutinando, convenciendo, sumando adeptos, ampliando su base de apoyo.

No hay otra fórmula para conducir un país si uno es, en verdad, un líder.

Publicado en el diario Perú 21 (9 de junio de 2012)